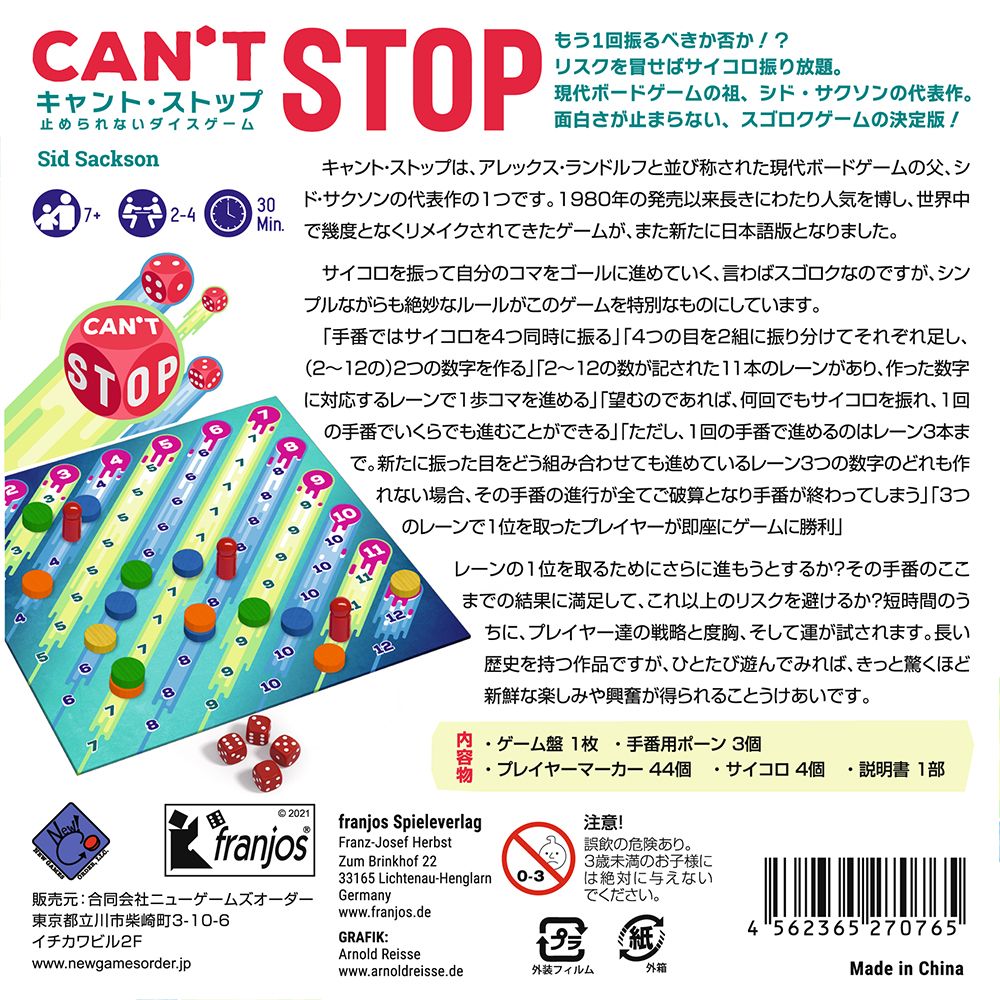

NGOの公式Twitterでは既にお知らせし、そして出荷も一部開始したのですが、キャント・ストップを新たな版として発売することになりました。税抜2700円と、前回より300円程安くなりました。ボツワナもそうでしたが「何でこの値上げ値上げのご時世に改版して安くすんのよ」という声もあるんじゃないかという気がします。ホントそう思う。そうも思います、全然。商業的な手としては間違ってんじゃないだろうか。逆張りと言えば逆張りなんですが。でもボードゲームという遊びと、ボードゲームの商業の今後の関係性を考えると「何とか無事に着地させてもらえないかなあ、これで…」というギリギリ2000円台の値付けで今回も行ってみています。一個売る度に儲からないということは無いのですが、制作の苦労という側面で相応の代償は支払うことになっており…いやそれもこれも私が1から望んでしょい込んだ苦労では無く相乗りだからこそなのですが。胴元であるフランヨス社の基本的な意向がある中でもベター、ベター、ベター…というのを模索して長々とやった後、ようやく今回のリリースとなっております。フランヨス社と過去10年余り続いてきた断続的な商談はつい最近までひたすらスムーズにのどかに行われてきたのですが(前回弊社が生産していたキャントストップとか極めて平和でした)、今回の件で過去10年を優に超えるコミュニケーションが交わされました。一旦フェアウェイ外れると吉田というのはこんなに交渉粘ってくるんだなと先方担当者は思った事でしょう。できれば避けたかったし避けて欲しかったがちょっとそれダメですというような時はやらないと行けない…のは、日本語版を出すという事は私達が日本におけるキャントストップの担当者となるからで、キャントストップというゲームは(いや取り扱ってる他のどのゲームもそうですけど)ないがしろにしてよいゲームでは無いはず。断じて無いですよね当然…ということにご共感いただけるのは今日本でボードゲームを趣味にしてる方の多数派でしょうか?もう少数派なのか。キャントストップも湯水のように出てくる出自を把握しきれない新作ボードゲームの数々と一緒にシード権無しで売り場に並ぶのか…並ぶのかもしれませんね。それはもう止められない。この「製品がフェアウェイを外れる可能性が出た時に粘り強く軌道修正して出版する」という仕事は、はたしてボードゲームを遊んでいる皆様がご想像の「デベロップメント」といった範囲に入るのかなあ…というのが、本件に関して自分が考えてたことで。ボードゲーム売り場に並べきれないほどの新製品があふれ返っても、そこにキャントストップは無い…というのは流石にまずいだろうと思うから私どもがそれを引き受けることになるのは、それはもう致し方無くやるしか無いワイ!ということで、時間がかかりまくってしまいましたが何とかリリースに漕ぎつけました。売れ行きを始め全く予断は許さないですが「うーんキャントストップどこか行っちゃいました、ちょっともう僕にはわかんないです」と言わずに済んだ所で今日のところは良しとさせてください(笑)。キャントストップが非常に面白いということ、是非とも遊んだほうが良いよということを常識のように感じている皆様におかれましては、周囲の「キャントストップ?新しい同人ゲーム?」的なご認識の皆様に、この機会に是非一言おすすめいただけましたら幸いです。