ニューゲームズオーダーのXではお伝えした通り、台湾ホモサピエンスラボの1時間級ボードゲーム「電力世界」待望の再版!誰が待望してたかと言いますと特に私吉田がということになりますが。以前沢田がB2FGamesの旧ウェブサイトのブログ記事をアーカイブとしてこのウェブサイトに移管した際、リンクから各記事に飛べるようにしてくれていた…というのを思い出し、2020年の電力世界リリース発表時の記事をこちらに貼って見ます。

log.b2fgames.com/B2F2020.htm#7

行けてるかな?ということで、私自身当時の詳細な経緯は記憶の彼方のため自分の書いていたことを読んで思い出すことにしました。

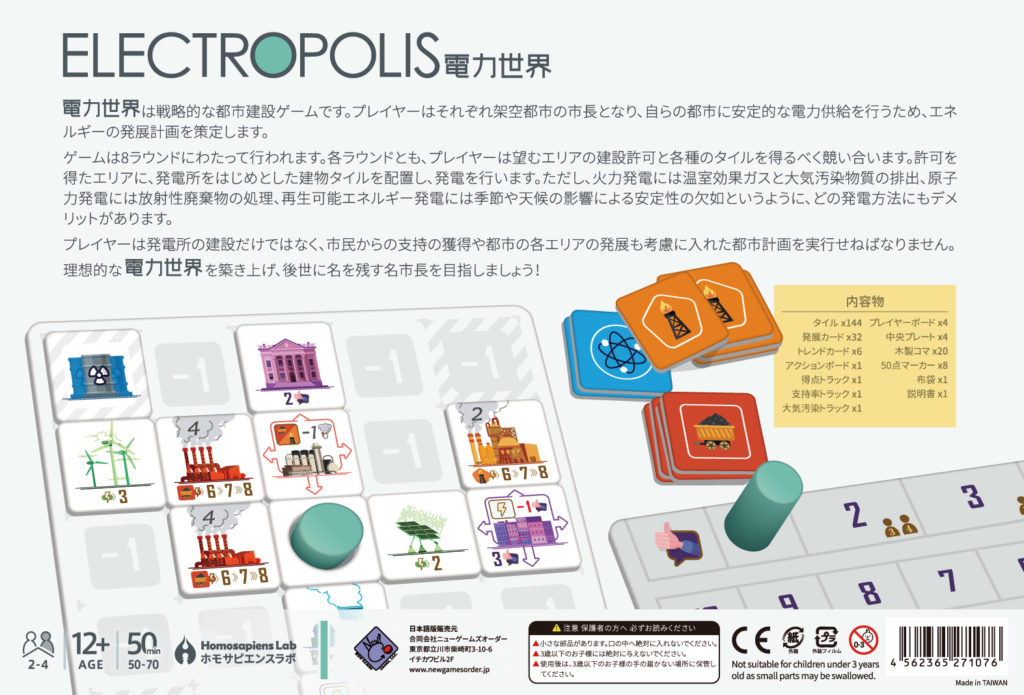

…うん、こういう感じでしたね。当時にして既にこういう感じではございました。前回販売価格、税抜4500円から今回は税抜6000円とさせていただくに至りましたが、今回のホモサピエンスラボからの日本語版再版の打診、そのオファーは「生産費用は前回をキープ」というものでした(十分に有難い話だと思います)。いやバッチリ売価上がっているじゃないか…というのは、勿論大幅な円安が要因です。もう一ついうのであれば、これでなお原価率としては上がっています。正直に価格改定すればさらに上がってしまう所だったのですが、私の気持ちと販売の都合として「上げるけど何とか6000円。税込6600円。これで行かせてもらいます」というだけの設定です。なおかつ、部数も今回500部だけです。

単純に物の価値ということで言えば、この電力世界というボードゲーム、未所有/未プレイということであれば是非!他のどれにも優先してどうぞ、絶対買ってください。とお薦めして終わりたいのが本音ですが、2026年日本のボードゲーム販売がそう一筋縄で行かないことは理解はしています。理解しているのでその中で自分達の信じる最適な対応として、モダンアートやラーやドラダを2000円小箱にするという一見したら相当な離れ技に及んでいるのがただ今のわたくし達ニューゲームズオーダーです。その「名作2000円路線」については、「それホントに成立してるのか」であるとか「それホントに合ってるのか」といった疑問も持たれるかもしれないとは思うのですが、少なくともこの1年2年の結果で言えば、できているし合っている。地道ではありますが、一つ一つのタイトルから得られるリターンは向上しており継続も可能、という非常に有難く嬉しい感触を得ています。

ただ、当然ながらモダンアートやラーやドラダの出版・継続販売をここまでタイトな形で実現している、その判断の物差しを今回の電力世界に同じ感覚で当てると「それホントに再販する?」という疑問は浮かんできます。その答えは明白です。今回の6000円に価格改定しての再販、ただただ短期的な商業のことだけ考えたらやめておくのが正解だったと思います。生産はホモサピエンスラボが行っておりコストに関して私ができることは一切無かったですし、検討はしたのですが逆に再版の部数を1000部、1500部と増やしたとしても、それに見合うような条件の好転は全くありませんでした(だから500部ということでもあります)。

そういう環境、条件下にあるということは重々踏まえた上で、なお「もう一回販売したい、入手可能な状態を国内で復帰させたい」とそう思わせるほどのボードゲームが電力世界だということです。モダンアートとラーとドラダを3つ合わせた価格になってはいるのですが、でもこれは再供給しておきたい。ボードゲームの面白さ素晴らしさをこれ程までにクリアに伝えてくれる作品は早々ないと思っていますので、ここは近年自社に課している算盤勘定を一旦忘れての再販となります。是非皆様、何卒!よろしくお願いいたします。